Thesen der Protagonist:innen

Sektor 1: Was sich zeigt – Kontextanalyse

In Sektor 1 ging es um die Beschreibung der aktuellen Situation der Kirchen im Kontext der sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Angezielt war eine schonungslose und zugleich realistische Analyse, um die Dimension der Herausforderung zu verstehen, vor denen die Kirchen stehen.

Leitfragen: Was kennzeichnet die aktuelle Situation der Kirchen in unserer Gesellschaft? Welche Entwicklungslinien sind erkennbar und mit welchen Szenarien ist zu rechnen?

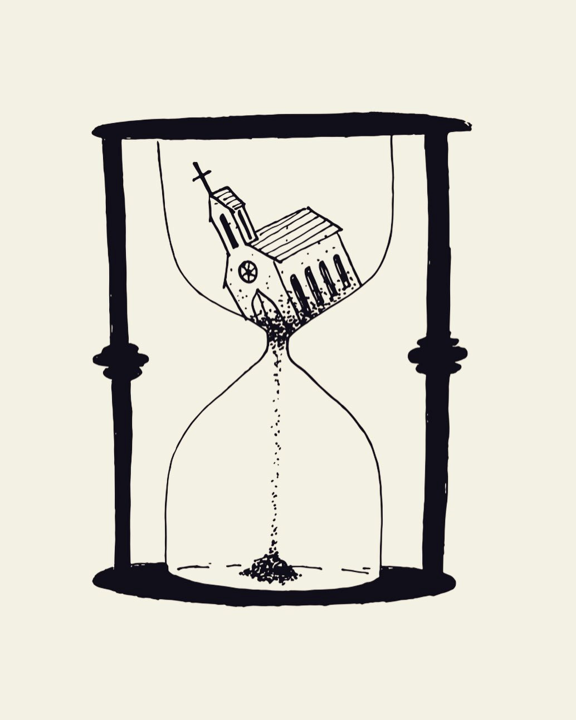

- Die katholische Kirche in Deutschland wird nicht untergehen, aber absehbar und unausweichlich an Mitgliedern und Finanzkraft verlieren, an öffentlicher Bedeutung und Bedeutung für das Leben der Menschen, an kultureller Durchdringungskraft. Dies allein schon durch den grundlegenden Wandel der religiösen Landschaft und die demographische Entwicklung. Hinzu kommt der dramatische Glaubwürdigkeitsverlust durch den noch lange anhaltenden Skandal der sexualisierten Gewalt und des geistlichen Missbrauchs.

- Die katholische Kirche steht deshalb vor einem dramatischen inneren Wandlungs- und Entscheidungsprozess. Er beginnt beim Wandel der Gottesbilder, der Infragestellung christlicher Grundaussagen wie der Auferstehung Jesu oder dem ewigen Leben. Er geht über die Frage des kirchlichen Selbstbildes, wie viel Freiheit, Autonomie, Teilhabe die Gläubigen an der Kirche und ihren Ämtern (welchen Ämtern?) haben, welches Lehramt und wie viel weltweite Gemeinschaft es gibt – bis hin zu Fragen der Organisation, der Zahl der Pfarreien und Hauptamtlichen, der Bedeutung kleiner Gruppen fürs Weiterleben und Weitergeben eines Glaubens.

- Die katholische Kirche kann sich als Konsequenz aus diesen Entwicklungen auf den eigenen, identitären Binnenraum konzentrieren, in teils polemischer, teils elitärer Abgrenzung vom „Mainstream“, mit volkskirchlich-volksfrommen Kreisen unterschiedlich intensiver Zugehörigkeit als Basis. Näher am Evangelium aber wäre, die neue Rolle als Minderheit im Volk in anderer Weise anzunehmen: als eine Kirche, die das Gottesgerücht weiterträgt, im Bewusstsein, die Wahrheit nicht zu besitzen. Die Anwältin der Armen und Schwachen ist und Orte anderen, solidarischen Lebens bietet. Die aus ihrem Glauben heraus Zweifel sät gegen alle Absolutheitsansprüche und Selbstvergottungstendenzen. Die einen freien und befreienden Glauben lebt.

- Raus aus der Deckung. Ohne eine konsequente und zügige Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und einen glaubwürdigen Haltungswechsel wird die Kirche keine Bedeutung in der Gesellschaft zurückgewinnen.

- Raus aus der Selbstreferenz: Es geht nicht um die Wiederkehr des ewig Hoffnungslosen, sondern eine erlebbare Vertrauenskultur, die Raum zur Entfaltung bietet.

- Hin zur Sinnstiftung. Orientierung in Zeiten, in denen Gesinnung vor Haltung, Verschwörung vor Ratio und Gruppenzwang vor Unabhängigkeit steht, wird allenthalben gesucht. Kirche besitzt die Riesenchance, Widersprüche wahrzunehmen und zeitgemäße Reflexionen in der Moderne anzubieten.

- In modernen, hoch ausdifferenzierten Gesellschaften kann sich Kirche nicht mehr als sozial oder persönlich notwendige Institution anbieten. Deshalb muss sie heute mehr als früher, als ihre Notwendigkeit noch unbestritten war, darüber nachdenken, inwieweit sie von den Menschen als hilfreich erfahren werden kann. Mehr und mehr Menschen kommen ohne Religion aus, ohne die Beantwortung letzter Fragen, ohne höchste Gewissheiten. Welche Rolle kann Kirche in einer Gesellschaft spielen, in der die Nachfrage nach religiöser Sinnstiftung mehr und mehr zurückgeht? Liegt der Rückgang der Kirchenbindung tatsächlich, wie vielfach angenommen, im mangelhaften kirchlichen Angebot oder nicht auch und vielleicht noch viel mehr in der zurückgehenden religiösen Nachfrage?

- Religion und Kirche können ihre Nützlichkeit nur begrenzt plausibilisieren. Wozu ein Kindergarten da ist, weiß man. Wofür ist die Kirche gut? Der Glaube? Für die Teilnahme an religiöser Kommunikation bedarf es mehr und mehr nur noch religiöser Motive. Für kirchliches Handeln kommt es daher zunehmend auf die Verinnerlichung christlicher Überzeugungen und Praktiken an (und dies möglichst schon im Kinder- und Jugendalter), denn um religiöse Sinnformen für bedeutsam halten zu können, muss man bereits in ihnen leben. Christlicher Glaube ist nicht eine Sache, auf die man sich einlässt, weil sie einem nützt. Umgekehrt: Erst wenn man sich auf ihn eingelassen hat, kann man die Erfahrung machen, dass er hilfreich ist.

- Eine Haltung der Selbstbegrenzung, der Demut und Bescheidenheit steht der Kirche aufgrund ihrer Botschaft gut an. Sie legt sich aber auch aus religions- und kirchensoziologischer Sicht nahe, denn die Kirche wird aufgrund ihres staatskirchlichen Erbes von vielen noch immer als autoritär, staatsnah und privilegiert wahrgenommen, als eine quasi-staatliche Herrschaftsinstitution, die nicht auf der Seite des Volkes stehe, sondern auf der der Obrigkeit. Der Missbrauchsskandal und die öffentliche Diskussion des Umgangs der Kirche mit diesem Skandal haben zu einem starken Glaubwürdigkeitsverlust geführt, dem die Kirche nicht durch Selbstrechtfertigung begegnen kann. Nur das aufrichtige Bekenntnis von Schuld, die Bereitschaft zu Buße und zur Umkehr können hier weiterführen. Das Wichtigste, dessen die Kirche heute bedarf, ist ein neues Vertrauen der Menschen.

- Wenn sich der Glaube mit anderen Interessen – politischen, ökologischen, sozialen Interessen oder auch mit Freizeitinteressen oder Interessen der Körpertherapie und des well-being – verbündet, gewinnt er oft eine besondere Kraft. Die Gefahr besteht darin, dass er von den anderen Interessen aufgesaugt wird und in ihnen untergeht. Die Reform der Kirche ist immer und immer wieder erforderlich. Wirksam wird sie vor allem dann sein können, wenn sie aus dem inneren Kern der Kirche kommt, aus der Theologie, der liturgischen Praxis, der sakramentalen Erfahrung, der Bibellektüre. Inwieweit die Demokratisierung der Kirche erfolgreich zu sein vermag, ist daher fraglich. Sie könnte es nur dann sein, wenn es für sie gute theologische Gründe gibt.

- Seit vielen Jahrzehnten hat sich die evangelische Kirche immer weiter für die Lebenswelt der Menschen geöffnet. Damit konnte jedoch die sich verstärkende „Entbettung“ des Christlichen aus der Gesellschaft nicht mehr eingeholt werden. Kultur und Soziales glauben, die Kirche nicht mehr zu brauchen und kleiden die Christen nicht mehr ein. Sie sind nackt und schämen sich.

- Der Kipppunkt dieses Entbettungsprozesses des Christlichen war bereits vor etwa zwei Generationen unter dem Titel des „Traditionsabbruchs“ präsent: der Glaube wurde nicht mehr von einer Generation auf die nächste weitergegeben. Die in den fünfziger Jahren wieder „natürlich“ gewordene Reproduktion der Kirche begann auszusetzen. Die Folge ist heute keine Ablehnung, sondern schlimmer: eine Indifferenz gegenüber Kirche und Glauben.

- In dieser Situation dreht sich die Perspektive: Christlicher Glaube und Kirche beginnen die herrschenden sozialen und kulturellen Werte, unter denen sie leiden, herauszufordern und wecken so möglicherweise Interesse an „anderen“, religiösen, Lebensformen. Sie tragen nicht mehr die Last der Integration der Gesellschaft und werden so frei dafür, endlich vollkommen sie selbst zu sein. Der Ausgang dieser Entwicklung ist völlig offen.

Sektor 2: Wie wird das Bestehende aufrechterhalten?

In Sektor 2 beschäftigten sich die Kongressteilnehmer:innen mit der Frage, wie die kirchlichen Akteure in unterschiedlichen Rollen und Funktionen systematisch dazu beitragen, den Status Quo aufrecht zu erhalten.

Leitfragen: Was sind Muster und Dynamiken, die den Status Quo immer wieder von Neuem reproduzieren und substantielle Veränderung verhindern, obwohl allen Beteiligten klar ist, dass die jetzige Form von Kirche an Ihr Ende gekommen ist und auflöst (vgl. Kirche und Leben, 14. Dezember 2021: Bischof von Münster erklärt in Weihnachtsbrief Ende der Volkskirche)?

Was trägt dazu bei, den Status Quo zu erhalten, obwohl doch alle irgendwie wissen, dass was passieren muss. Hartmut Rosa beschreibt diesen Zustand als „rasenden Stillstand“. Es wird auf vielen Ebenen gerödelt, aber nichts wirklich Essentielles verändert sich tatsächlich. Woran liegt das? Als Organisationsberaterin und Pastoralreferentin erkenne ich bei mir selbst und anderen folgende Muster:

- Die kirchliche Organisationsberatung trägt zu diesem Zustand bei, indem sie ihren Auftrag erfüllt, das bestehende System zu stabilisieren. Sie arbeitet ressourcenorientiert, mit dem, was da ist, nicht mit dem, was sein könnte. Kurz gesagt: Die Not der anderen ist unser Job.

- Viele kirchliche Mitarbeiter:innen haben sich ihre „ökologischen Nischen“ gebaut, in denen sie tun können, was sie wollen. Diese Freiräume kirchlichen Handelns möchten sie nicht hergeben und auch keine Verantwortung für das große Ganze übernehmen, sondern innerhalb ihrer kleinen Freiräume frei agieren. Um tatsächlich Veränderungen am System herbeizuführen, müssten sie aber aufhören über mangelnde Leitung „da oben“ zu jammern und sie (vielleicht) selbst übernehmen.

- Viele professionelle Laien haben längst ehemals dem Weiheamt vorbehaltene Aufgaben übernommen und substituieren damit ebenfalls das System.

- Ein besonderer Faktor zur Erhaltung des Status Quo ist die Existenzsicherung. Hauptberufliche verdienen ihren Lebensunterhalt im System Kirche, haben zum Teil hoch spezialisierte Ausbildungen, die kaum berufliche Alternativen bieten. Insgesamt sind kirchliche Mitarbeiter:innen inzwischen auch einfach zu alt: Viele wollen keine Probleme mehr lösen, sondern in Ruhe die letzten Berufsjahre verbringen.

- Muster und die christliche Botschaft: Vom Umgang mit einer Systemsprengerin

- Muster verstehe ich systemtheoretisch als Routinen, in denen sich Systeme selbst erhalten. Sie haben entlastenden Charakter. Muster reduzieren Komplexität und Unsicherheit und helfen Systemen im besten Fall weiterzuleben. Im schlechteren Fall schirmen sie Systeme von relevanten Störungen ab und wirken daran mit, dass sie sich nicht weiterentwickeln und nicht überleben.

- Die christliche Botschaft ist tendenziell verunsichernd, komplexitätssteigernd, störend und systemsprengend. Unbedingte, ohnmächtige Liebe sprengt Muster und Routinen.

- Dennoch kennt das System Kirche wie jedes System natürlich Muster auf der Mikro-, Meso- und Makroebene. Die katholische Kirche hat allerdings mit machtförmigen Definitionen, Rechtsnormen und Regeln auf vielen Ebenen Strukturen etabliert und Muster verstärkt, die dem Erhalt eines hierarchischen Systems dienen, aber den Inhalt – die christliche Botschaft – mitunter dominieren oder ihm sogar widersprechen. Schlimmstes Beispiel sind jene Strukturen und Muster, die sexualisierte Gewalt und ihre Vertuschung ermöglicht und befördert haben.

- Diese Strukturen und Muster hatten lange Macht und Kraft: Menschen haben sich definieren und regeln lassen. Unter postmodernen Bedingungen ist die Kirche allerdings unter den Zustimmungsvorbehalt geraten. Zunehmend entscheiden sich Menschen auch gegen das machtförmige System der katholischen Kirche.

- Muster und die katholische Kirche: Vier Beobachtungen, wer wie warum den Status Quo reproduziert

- Muster „Wie blühen wir wieder auf?“: Von engagierten Gemeindemitgliedern höre ich die Frage: „Wie schaffen wir es, dass die Kinder und Jugendlichen wieder in die Kirche kommen?“ Mir scheint, dahinter steht auch der Wunsch, dass der Sonntagsgottesdienst wieder gefüllt ist, dass das Gemeindeleben wieder aufblüht, dass weitergeht, was für diese Gemeindemitglieder so gut und wichtig war. Ähnlich agieren engagierte Verbandsmitglieder, die fragen: Was müssen wir tun, damit wir wieder neue Mitglieder gewinnen? Es wird vermutet, dass es das richtige „Wie“, eine gute Kampagne braucht, um die Gemeinde oder den Verband wieder aufblühen zu lassen. Dabei wird die Sozialform Gemeinde und die Sozialform Verband als zentral, basal, Kern christlichen Lebens und darum als unaufgebbar erlebt und betrachtet. Möglicherweise spüren schon viele, dass es das Wiederaufblühen nicht geben wird, aber viele halten an der Hoffnung einer Restitution fest.

- Muster „Für-Sorge“: Dieses Muster erlebe ich bei vielen engagierten Haupt- und Ehrenamtlichen, auch bei den Engagierten auf dem Synodalen Weg. Sie spüren und äußern die Verantwortung, die gute Botschaft nicht aufzugeben, die Kirche mitzugestalten und zu verändern für die Generationen vor und/oder nach ihnen, auch für sich selbst. Viele sind auch getragen von der Hoffnung, dass Veränderung möglich ist, möglich sein muss, wenn auch in kleinen Schritten und mit schmerzhaften Kompromissen. Auf diese Weise werden auch sie zu Agent*innen der Reproduktion gegebener Strukturen und Kulturen, wenn auch mit dem „Schisma im Kopf“, dass es verändert, ja anders weitergehen muss.

- Muster „Basis-Folge-Entscheidungs-Gap“: Dieses Muster lässt sich mitunter bei kirchlichen Führungskräften beobachten: Selbstverständlich ist Innovation gewollt. Selbstverständlich ist erkannt, dass die katholische Kirche mit ihren Angeboten viel mehr Milieus erreichen, vielfältiger, kreativer werden müsste. In der Abwägung der Ressourcen fehlt dann aber der Mut, wirklich in Innovation und Experimente zu investieren. Die entscheidenden Gründe dafür sind möglicherweise die Unsicherheit über die Gestalt einer zukünftigen, post-volkskirchlichen Kirche, die Für-Sorge für volkskirchliche Formate und die Frage, was Innovation eigentlich ist.

- Muster „Intersektionalität“: Intersektionale Faktoren wirken auf der Mikro-, Meso und Makroebene differenzierend und hierarchisierend, auch in der katholischen Kirche. Stand, Geschlecht, Alter, Ausbildung etc. bestimmen mit, wer leitet, entscheidet, in Gremien mitwirkt, Liturgie gestaltet, predigt etc., sowohl strukturell als auch kulturell. Im Blick auf die Struktur sind uns die Auswirkungen der Verquickung von Stand und Geschlecht bekannt. Aber auch im informellen Bereich haben intersektionale Faktoren Auswirkungen, etwa bei der häufig sehr homogenen Besetzung von Gremien, wie etwa Kirchenvorständen und Wirtschaftsräten. So kann z. B. auch Synodalität dazu führen, dass Mehrheiten mit der oben beschriebenen Sehnsucht nach volkskirchlichen Routinen innovative und diversifizierende Veränderungen verzögern oder verhindern.

- Veränderung in den letzten fünf Jahren: Das verstörte System

- Die MHG-Studie hat eine Situation ausgelöst, die Hans-Joachim Sander einmal für hauptamtliche Mitarbeitende in der Kirche so beschrieben hat: Sie würden nie wieder für eine glaubwürdige Institution arbeiten: Wenn die katholische Kirche das Thema Missbrauch weiter aufarbeite, verliere sie weiter an Glaubwürdigkeit. Arbeite sie das Thema Missbrauch nicht weiter auf, verliere sie ebenfalls an Glaubwürdigkeit.[1] Die Situation ist dramatisch.

- Das System Kirche wurde durch die Entlarvung des tausendfachen Missbrauchs und seiner Vertuschung massiv gestört und über sich selbst verstört. Aber selbst hier greift noch das Muster, dass eher die Institution als die Betroffenen sexualisierter Gewalt geschützt werden, wenn Kardinal Marc Oullet von „sogenannten systemischen Ursachen des Missbrauchs“ spricht.[2]

- Ich nehme wahr, dass immer mehr Menschen sagen, dass die katholische Kirche nicht mehr veränderbar sei und dass sie sich dem System entziehen, auch und gerade solche Menschen, denen ihr christlicher Glaube wichtig ist – um ihn davor zu beschützen, mit dem System Kirche abzustürzen.

- Was macht es anderen so schwer loszulassen? Es geht um etwas Existenzielles: Erfahrungen und Deutungen, die wir für uns als Personen als existenziell wichtig identifiziert haben, die Inhalt unseres haupt- und ehrenamtlichen Engagements sind, um Sozialformen und Rituale, die uns Heimat sind und damit auch um Muster, die uns Sicherheit geben. Und: Es geht um die Existenz der katholischen Kirche und der Botschaft des Evangeliums, deren Zeichen und Werkzeug die Kirche sein soll und um die Frage, ob und in welchen Strukturen und mit welchen Mustern sie das eigentlich – noch – sein könnte.

- [1] Sander, Hans-Joachim: mündliche Aussage im Rahmen des Statements „Keine Angst vor dem Unmöglichen. Wie Glauben in einer Pfarreientwicklung über die Grenzen seiner Möglichkeiten hinauswächst“ auf der Tagung „Transformation der Pfarrei“ am 06.09.2021 in der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“. Sander führt den Gedanken aus in: Ders.: Anders glauben, nicht trotzdem. Sexueller Missbrauch der katholischen Kirche und die theologischen Folgen, Ostfildern 22021, 26-28.

- [2] Vgl. Frank, Joachim: Manchmal reicht ein einziges Wort, um Abgründe zu begreifen, auf: katholisch.de: Manchmal reicht ein einziges Wort, um Abgründe zu begreifen – katholisch.de (Stand: 23.12.2022)

- Scheuklappen und Rasenmäher

Immer wenn Veränderungen anstehen oder gespart werden muss, denkt jeder zuerst in und für seine Abteilung, seinen Dienst, seine Gemeinde, die wie Säulen nebeneinanderstehen … und in deren Logik, die aus den Reformschüben Ende des 19. Jahrhunderts oder der 1960er Jahre stammen. Die Gesamtorganisation, die aktuellen, stark veränderten Kontexte und die zukünftigen Kontexte werden ausgeblendet. Im Zweifelsfall ist Kürzen nach der Rasenmähermethode die beste, allgemeinverträglichste, am wenigsten konfliktträchtige, politisch am leichtesten durchsetzbare, als am gerechtesten empfundene Lösung. Und wenn man sieht, dass diese Lösung keine mehr ist, dann ist sie noch immer eine „Übergangslösung“, wie ein Kollege kürzlich meinte bei einem Gespräch über 30% Einsparung. Der Rasenmäher erspart die Selbstinfragestellung und Neukonzeption. - Ökumene

Wenn wir als Landeskirche oder Bistum etwas allein nicht mehr leisten können, dann überlegen wir, ob wir es ökumenisch machen. Gemeinsam können wir so weitermachen wie bisher allein. Gemeinsam können wir den alten Konzeptkarren noch ziehen, ohne an ihm etwas ändern zu müssen. - Alter Käse in neuer Verpackung, Postkutsche statt Eisenbahn

Wenn etwas nicht klappt, wissen wir erfreulicherweise, wie Kirche geht: Angebote, profilierte Angebote für Zielgruppen machen, damit wir Menschen erreichen und sie bei uns mitmachen. Wenn die alten Angebote für Zielgruppen nicht mehr nachgefragt werden, dann machen wir eben neue „Angebote“. Nur: Man vermehre die Postkutschen so viel man will, nie wird eine Eisenbahn daraus. Eher: Der alte Käse in neuer Verpackung.

Wenn der graue Stand-PC nicht mehr geht, machen wir einen roten – aber es wird kein Handy daraus. Außer dem Koffer aus Leder machen wir auch einen aus Aluminium – aber es wird kein Trolley daraus.

Ohne Prämissenreflexion und Neukombination keine Innovation. - Innovation qua Additionsprinzip (statt innovationsfähigem System)

Wenn Landeskirchen und Bistümer innovativ werden wollen, dann machen sie das nach dem Muster, nach dem sie seit den 1960er Jahren verfahren: nach dem Additionsprinzip neue Aufgabe (hier: Innovation) – neue Stelle, Abteilung.

Das Thema Innovation ist damit bedient. Für das System insgesamt gilt: mangelinduzierte Restrukturierung statt auftragsorientierte Reform. Also Sparen! Rückbau! Und kein Nachdenken darüber, wie das System so umzubauen wäre, dass es selbst innovativ werden kann. Hoffen auf innovative Personen, statt Arbeit an den Fähigkeiten des Systems. - Öffentlichkeitsarbeit für „Angebote“, Marketing

Wenn ein Angebot nicht mehr läuft, dann investieren wir in Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Angebote sind super, wenn die Leute das nur wüssten, würden sie kommen und mitmachen. Wir drucken jetzt nicht mehr nur Gemeindebriefe, wir kommunizieren unsere Angebote auch auf Facebook, Twitter, Instagram und Co. Und beleihen Marketing-Konzepte. - Besinnungslos im Hamsterrad

Immer wenn jemand grundsätzlicher nachdenken und langfristig tragfähige Überlegungen anstellen will, wird gesagt: Wir müssen jetzt pragmatisch sein, es muss jetzt auch schnell gehen, wir haben keine Zeit. Und wir haben so viel Arbeit. Jetzt so lange rumüberlegen und am Ende kommt doch nichts dabei raus. Jetzt müssen 30% eingespart werden. - Aber: Die heutige Praxis ist die Theorie der Großväter. Es gibt zu wenig Reflexionsräume, um gemeinsam drei Schritte zurückzutreten und zu fragen, ob die Strategien der 1960er Jahre für die 2030er Jahre noch passen bzw. wie die neuen aussehen müssten. Operativ-kurzfristig und pragmatisch – das heißt: besinnungslos im Hamsterrad.

- Zukunft als weniger vom Status quo

Immer wenn die Ressourcen rückläufig und Personal- und Haushaltspläne gefährdet sind, springen in Synoden und anderen kirchenleitenden Organen die Problem-Lösungs-Reflexe an, beginnt der Kampf um den partiellen Status quo:

– „Konsolidieren“ nach der Rasenmähermethode („weniger von allem“),

– „Rückbau“ („Was können wir uns noch leisten von dem, was wir tun?“),

– „Prioritätensetzung“ /„Schwerpunktbildung“ („Was ist unverzichtbar von dem, was wir tun? Was können wir lassen?“)

– „stellvertretende Kooperation der Landeskirchen“ (Wie können wir die Arbeit, die wir jetzt tun, aufteilen?)

Optimieren nach alten statt Erneuern nach neuen Prämissen. „Weniger Kirche“ statt „Kirche anders“. Ekklesia „reductanda“ statt Ekklesia reformanda. Zukunft als Schrumpfversion der Vergangenheit. (Vgl. These „Scheuklappen und Rasenmäher“: Die Gesamtorganisation, die aktuellen, stark veränderten Kontexte und die zukünftigen Kontexte werden ausgeblendet.) - Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus

In den Landeskirchenämtern stehen die Dezernate wie Säulen nebeneinander. An der Spitze Dezernent:innen, die gemeinsam Kollegien bilden. Jede:r ist Chef:in in seinem /ihrem Dezernat und vertritt die Interessen des eigenen Dezernats. Jeder denkt für sein Dezernat (wenn ich das mache, schwäche ich ja mein Dezernat – ich kann nur mein Dezernat verändern – ich muss ja auch daran denken, was ich mit meinem Dezernat machen kann – das ist schwierig, da wäre ein anderes Dezernat beteiligt). Wenn schwierige Entscheidungen anstehen, hackt eine Krähe der anderen kein Auge aus. Man muss auch nächste Woche noch miteinander sprechen können. Das macht das System stabil.

Sektor 3: Musterunterbrechung, Leere aushalten

Das Vorgehen in Sektor 3 folgte der Logik systemischer Intervention in Form einer Musterunterbrechung. Die Vorstellung, man könne die Entwicklung von Kirche in der Phase der Umbruchs und der Auflösung steuern, der Reflex, die Dramatik der Entwicklung zu relativieren und den bestehenden Arrangements zu folgen und weiterzumachen wie bisher, sollte unterbrochen werden. Das Vorgehen war prozessorientiert und von großer Achtsamkeit geprägt, sich der Leere zu stellen, die dann folgt, und den emotionalen Prozessen Raum zu geben, die damit einhergehen.

- Angst

Oft ist es die Angst vor dem Ungewissen, die uns bremst, Veränderungen, zu wagen. Wir „kleben“ an unseren Mustern, und hoffen, etwas Magisches möge passieren, “quasi vom Himmel fallen“ und wir könnten, im Groben zumindest, weitermachen, wie bisher. Unsere Gesellschaft (auch Kirche) neigt zu einer „Angstbekämpfungsgesellschaft“. - Akzeptanz (von Angst) ist nicht Passivität

Akzeptanz erinnert uns, an das, was gerade ansteht, ist nicht „gut oder schlecht“, „fair oder unfair“. Es heißt nicht, dass wir nichts tun können. Es geht darum, die momentane Situation wahrzunehmen, umfassend zu experimentieren und offen, neugierig und mutig wahrzunehmen, was sich bereits entfaltet bzw. entfalten will. - „Der Sprung“ ins Nichtwissen

„Sobald wir über etwas Bescheid zu wissen glauben, machen wir dadurch einen anderen Verlauf der Dinge unmöglich. Wir organisieren unser Leben über weite Strecken auf eine Weise, die uns hilft, das Unvermeidliche zu vermeiden und dem Unbekannten auszuweichen. Das Unbekannte aber, ist die kontinuierlich verändernde und deshalb wirklich (statt lediglich eingebildete) Gegenwart, in der wir leben. Doch statt diesem jetzt offen zu begegnen, weichen wir ihm aus und lernen, ihm mit vielen Tricks und großer Anstrengung zu widerstehen. Wir weichen dem Unbekannten, das im Begriff ist, geboren zu werden, aus. - Loslassen

Neurowissenschaftler, Philosophen und Psychologen beschreiben es ähnlich: Erst wenn es gelingt, unser Wissen und uns selbst loszulassen, kommen wir in Kontakt, mit dem, was in Erscheinung tritt, was sich zeigen will.

Mit diesem Gedanken, dieser Hypothese als Grundlage, ist der erste Schritt, Raum zu geben für die Unsicherheit, die Rat- und Hilflosigkeit, das Nichtwissen. Ja, es ist schwer und anstrengen auszuhalten, in einer vermeintlich perspektivlosen Phase zu sein. („stuck-Phänomen“). - Leere

Allen Vorstellungen gemeinsam ist die Idee, dass wir unser bekanntes Wissen erst aufgeben müssen, um neu sehen zu können.

… alle Gliedmaßen und Erfahrungen, Blick und Gehör, alles Bekannte und mit ihm Körper und Bewusstsein verlassen, müssen leer werden und uns auflösen, und bereit sein, uns in diese „völlig empfängliche Leere“ zu stellen. Erst in dieser Leere zwischen den Dingen, sammelt sich der Weg. Es ist die noch unbestimmte Leere, aus der ein neuer „Beginn der Dinge“ entsteht: eine Leere, die beherzt den „Zwischenraum“, die Zone zwischen den Polen und Positionen sucht. Diese Mitte muss gefunden werden und offenbleiben, ohne gleich wieder mit Bekanntem verstellt und besetzt werden.). - Otto Scharmer (Theorie U): „Wie komme ich aus dem Gefängnis meines eigenen Denkens heraus?“

„Für mich kommt die schwierigste Herausforderung im Dialog an der Stelle, wo ich von der Klippe springen muss. Dieser Moment, wo ich mich selber vom sicheren Boden des Gewohnten abstoße und hineingehe in eine totale Gegenwärtigkeit, eine Offenheit gegenüber dem Werdenden.“ (Quelle: Otto Scharmer, „theory u“). - Der Film “Zehn-Meter-Turm”

Soll ich – oder soll ich nicht? Wir sehen, wie Menschen reagieren, wenn man sie einer Situation aussetzt, die sie gleichzeitig begeistert aber auch ängstigt. Sie stehen auf einem 10-Meter-Turm und müssen sich entscheiden – springen? Es zeigt, wie Menschen, die zweifeln, sich in einer schwierigen Situation verhalten. Auf einem 10-Meter-Turm und müssen sich entscheiden – springen? Es zeigt, wie Menschen, die zweifeln, wie sie sich in einer schwierigen Situation verhalten sollen.

Die Versuchsanordnung des Films gleicht einem physikalischen Experiment. Anders als in der Physik ist das Ergebnis jedoch nicht vorhersehbar. Schwimmbad, innen, Tag. Zehn-Meter-Turm. Die Kamera ist auf die Plattform gerichtet. Auch der Ton läuft mit, so dass der Zuschauer alles hören kann, was sich abspielt – dort oben. Verschiedene Menschen, allein, mit Freund oder Partner, besteigen den Turm, trauen sich bis an den Rand der Plattform, schauen nach unten. Dann ist erst einmal Pause. Was lässt die Menschen springen? Was bedeutet die Höhe? Was erfordert mehr Mut – springen oder rückwärts wieder herunterklettern? Die Spannung der Betrachtung löst sich im Moment des Sprungs, genauer: im Moment des Schreis. Erleichterung auf beiden Seiten. Was bleibt, ist Ruhe. - Und dann springe ich – doch!

“Und dass der Sommer jetzt endlich anfangen kann

… und dann springe ich.

Kurz blitzt noch die Sonne in meine Augen. Dann wird es dunkel und merkwürdig still, außer dem Wind im Ohr. Der Flug dauert seltsam lang. Als würde man, obwohl es nur um Sekunden geht, alle Zeit der Welt haben und sich wundern, wann man nun endlich unten ankommt. Doch vor der Panik kommt der Wasserwiderstand und spült mich langsam wieder an die Oberfläche. Es ist gar nichts passiert, denke ich erleichtert, während ich nach Luft schnappe, hektisch rudere und meine Arme und Fußsohlen gefährlich brennen, nichts passiert, das ist alles, was ich denke, und dass der Sommer jetzt endlich anfangen kann.” (Sabine Magerl, Reine Kopfsache, 2004) - Stille

- Leere

Sektor 4: Warum eigentlich? – Start with Why

Wenn es darum geht, Menschen zu gewinnen, sie von etwas zu überzeugen und zu begeistern, ist das Warum (man etwas tut) entscheidend, nicht das Was (man tut) oder Wie (man es tut). Dies war der Fokus in Sektor 4. Intention war nicht, den “richtigen” Kern herauszufinden oder Erfahrungen zu bewerten, sondern die Bandbreite in der Erfahrungen und Beschreibungen wahrzunehmen und dadurch ansichtig werdenden Ambivalenzen sichtbar zu machen und auszuhalten.

Leitfragen: Welche Erfahrungen tragen uns? Was treibt uns an, der Botschaft zu folgen und überhaupt Kirche sein zu wollen. Was ist der Kern unserer Hoffnung, den es zu bewahren und weiterzugeben gilt?

- Why: WAS IST DER KERN? – Erfahrung von Sprachlosigkeit

- Antwortversuche sind oftmals ein biblischer Reflex (verzweckte biblische Bilder, blutleere Worthülsen, Schlagworte ohne Kraft, Plausibilität und persönliche Relevanz).

- Gleichzeitig liegt Kraft in den biblischen Bildern (Momentaufnahmen geistlicher Ewigkeit). Vermitteln das, „was mich unmittelbar angeht“. Durch bewussten Selbstbezug entsteht erfahrungsgesättigter Fokus auf warum/wozu.

- Sicherlich liegt im induktiven, persönlichen, subjektiven Zugang etwas, das uns auch systemisch helfen kann. Die Summe unserer einzelnen Antworten hilft uns wahrscheinlich mehr, als jeder Strategie- und Leitbildprozess.

- Why: THEOLOGIE – Was kann man theologisch sagen, was der Kern der Kirche sei?

- „Ekklesia“, als die Herausgerufenen versammeln sich als Kirche durch den Ruf des dreieinigen Gottes (H.-G. Pöhlmann) und sind kein selbstgewähltes Cliquentreffen. Unser Kern ist somit von Gott. Spürt man uns das ab?

- Weitere Spur: Notae Ecclesiae/Kirchenkennzeichen. Sie skizzieren die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Sicherlich hilfreiche Kriterien für die Bewertung möglicher Kerninhalte auf der Suche nach dem why.

- In neuerer praktischer Theologie wird von „Mission-shaped Church“ gesprochen (Kirche von ihrer Sendung her geformt): Kirche, die weiß, was ihre Mission, ihr Purpose ist (Quasi ekklesiologisches form follows function). Spürt man uns ab, wozu wir gesandt sind und was uns antreibt?

- Why: KERNBOHRUNG – Wie kommen wir zum Kern, zum why?

- Es hat eher mit dem Hören, als mit vorschnellem strategischem Statuieren eigener Erkenntnisse und Thesen zu tun.

- Haltungswechsel: Eine Kirche, die fragt „was ist es, dass ich dir tun soll“ (vgl. Mk 10,52), bevor sie ungefragt tausend Angebote macht und überlegt, wie sie Menschen erreichen kann.

- Die Suche nach dem Why von Kirche ist ein zutiefst geistlicher Prozess.

- Was haben Sie gehört? Was hat Sie besonders berührt beim Start with Why? Ich habe Geschichten von Menschen gehört, die göttliche Erfahrungen gemacht haben. Auf ganz unterschiedliche Weise und auf unterschiedlichen Wegen. Gott lässt sich offenbar in vielem entdecken und jede:r findet seinen/ihren individuell passsenden Weg. Durch Begegnungen, Texte, Loslassen, neue Kontexte, Geborgenheit in unsicheren Situationen, Lieder, Segen… Mich hat berührt, dass diese Erfahrungen, die zum Teil viele Jahre zurückliegen, eine innere Sicherheit, ein Gottvertrauen ausgelöst haben, das bis heute hält.

- Wie passen diese Erfahrungen zusammen? Gibt es etwas Gemeinsames daran? Einige Erfahrungen berichten davon, dass der „Kindheitsglaube“ auf die Probe gestellt wurde. Gemeinsam haben sie, dass sich fast alle aus ihrer Komfortzone bewegten, in den dunklen Keller, ins Bundeswehrkrankenhaus, in eine neue Rolle als Rednerin bei einer Beerdigung im Familienkreis, bei der Geburt des ersten Kindes… Raus aus der festgefahrenen Rolle, raus aus der sicheren Bubble.

- Was ist aus Ihrer Sicht der Kern der Hoffnung, der bleiben wird, wenn sich alles verändert? Was macht die Identität christlicher Glaubenserfahrung aus und kann einen Wert für andere besitzen? Der Nebensatz „Wenn sich alles verändert“ löst in mir eher Neugier aus als Ängste. Das ist sogar meine Hoffnung. Hoffnung darauf, dass Dinge, die unverrückbar erscheinen, veränderbar sind. Für mich ist das Wunder der Auferstehung der Kern der Hoffnung. Wenn selbst der Tod nicht das letzte Wort hat, ist jedes verstrickte System, jedes Kirchengesetz und jede festgefahrene Situation, kein hoffnungsloser Fall. Solche Begrenzungen im System Kirche, von denen wir uns teilweise das Leben schwer machen (lassen), sind für viele Menschen nicht nachvollziehbar und unrelevant. Ich nehme aber eine Offenheit und Sehnsucht nach Hoffnung wahr. – Hierzu ein Beispiel: Letztens musste ich einen sehr frühen Zug nehmen. Um kurz nach sechs wies mich Instagram darauf hin, dass „Seligkeitsdinge“ nun live gehe. Ich war sehr bewegt von dieser Andacht der Hamburger Pastorin, der 500 (!) Menschen folgten. Auf die sanft eingeführte Frage nach Situationen, für die sie sich einen Engel zur Seite wünschten, hagelte es offen und ehrliche Kommentare, die mich zu Tränen rührten.

- Wieviel Unterschiedlichkeit kann es dabei geben: Gibt es überhaupt ein gemeinsames Bild davon, was der Kern ist, den es zu bewahren und weiterzugeben gilt? Ich glaube, wir brauchen ein gemeinsames Bild unseres Kerns. Wir werden zunehmend durch knapper werdende Ressourcen, mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert, in denen uns eine Klarheit über das Ziel unserer Arbeit, auch in Konflikten, dient. Meines Erachtens besteht die Herausforderung darin, ein Bild zu finden, das gleichzeitig so konkret und so weit wie möglich ist, dass sich alle in ihrer Unterschiedlichkeit darin wiederfinden können und das als Prämisse bei Entscheidungen dient. Ich engagier mich ehrenamtlich für das Kinderhilfswerk World Vision, das sich einen Vers zur Vision gemacht hat: „Life in all its fullness for every child“. Auf dieses Ziel zahlt alles ein, Katastrophenhilfe, Patenschaften, Klimaschutzprojekte und so weiter. Übertragen auf Kirche würde auch uns ein geklärtes Why/ Wozu als Ansporn und Orientierungspunkt dienen.

- Die Frage nach dem „Why“ ist `klassisch´ beantwortet:

- „Grüner Katechismus“ aus den 1950er Jahren: „Wozu sind wir auf Erden? Um Gott und den Menschen zu dienen und einmal in das Himmelreich zu gelangen“

- Durch das II. Vatikanum: „Die Kirche ist gleichsam Sakrament für die innigste Vereinigung mit Gott und für die Vereinigung der ganzen Menschheit“ (vgl. LG 1)

- Biblisch und daher ökumenisch anschlussfähiger: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (vgl. Joh 10, 11)

- Die Realität einer säkularen Gesellschaft ist allerdings jene, dass sie die Verbindung zwischen dem Kommen Gottes in Jesus und ihrem Konzept von „Leben in Fülle“ aufhebt. Leben in Fülle wird selbstdefiniert, singulär und funktioniert ohne transzendenten / metaphysischen Überbau. Je jünger Menschen sind, desto sichtbarer. Die internationale Religionssoziologie spricht von einem „Generation Gap“.

- Diese Prozesse bedeuten eine Kernschmelze des christlichen, ja vielleicht sogar monotheistischen Uranliegens. Das Christentum wird vielfach orts- und funktionslos.

- Diese Situation ist nicht nur Leere/Verlust, sondern eine Befreiung aus allen unguten Funktionalisierungen des Glaubens (kulturell, identitär, etc.)

- Die Leere allerdings kann, wo solche Prozesse wirklich zugelassen werden, ein Ort der Gotteserkenntnis sein: Was will Gott uns mit und inmitten dieser Situation sagen?

- Es braucht also einen neuen Zugang zum Karsamstag, ohne zu schnell den Osterjubel herbeizusehnen. Ostern wird sein, aber anders.

- Hilfreich könnte es allerdings sein, die Leere zu nutzen, um neue Fragen zu lernen und neu fragen zu lernen.

- Etwa: Wie generiert eine säkulare Gesellschaft Bedeutung? („Meaning in Life“ ist etwas anderes als „Meaning of Life“ im Sinne eines Lebensentwurfs oder umfänglichen Sinnkonzepts)

- Eine mögliche Antwort: Dies geschieht heute weniger argumentativ als narrativ! Auch das Christentum war zuerst narrativ, bevor es argumentativ/rational wurde.

- In diesem Sinne wäre die Frage, wie wir aus dem obigen Stigma ein Charisma machen könnten. Wir können nicht auf die Heils-, Heilungs- und Hoffnungsdimension des Glaubens verzichten. Sie sind unser „purpose“.

- Aber: wir würden neu lernen, mithilfe welcher Heilsgeschichten und inmitten welcher Unheilsgeschichten Menschen heute „Meaning in Life“ erleben. Seelsorge könnte Menschen helfen ihre Geschichten zu erzählen und hierzu optional die eigene Heil(ung)sgeschichte einweben/anbieten. Dies ereignet sich womöglich in verschiedenen Dimensionen (u.a. diakonal, martyrial, liturgisch).

- Die/der Christ:in der Zukunft wird jemand sein, die/der ein Leben im `Komperativ´ erfahren hat und dies zu erzählen weiß als seine / ihre Geschichte mit dem Gott Jesu Christi.

Sektor 5: Wie Sterben geht – Exnovation

Um dem, was wichtig ist, Raum, Gestalt und Sprache zu geben, muss Kirche Ballast abwerfen, der sie bindet und verhindert, dass sie zum Wesentlichen vorstoßen kann. Kirche muss entrümpelt werden und es wird vermutlich vom Bisherigen nicht viel bleiben.

Leitfragen: Wie kann Kirche Bisheriges loslassen, wie kann Sie dem Sterben der bisherigen Organisationsform einen guten Rahmen geben. Mit welchen Emotionen und Widerständen ist zu rechnen? Welche Einstellungen und Haltungen sind hilfreich?

- Sterben geht von allein: Alles, was lebt, geht einmal zu Ende. Eine gute Begleitung kann den entscheidenden Unterschied machen, in welcher Qualität diese letzte Phase erlebt wird, ob ungelebtes Leben noch eine zweite Chance bekommt und ob auch angesichts von zunehmendem Verfalls die Würde gewahrt wird. Bei der Themenstellung des Strategiekongresses stellt sich aber die Frage, ob es wirklich ums Sterben (im engeren Sinn) geht, oder eher um eine chronische und zunehmende Funktionseinschränkung, die ständige Anpassungsprozesse erfordert. Hier könnte eine Beobachtung der Soziologin Cathy Charmaz hilfreich sein, die Menschen mit chronischen Erkrankungen über viele Jahre wissenschaftlich begleitet hat: die Krankheit zu akzeptieren und mit ihr zu ringen (to surrender) hat sich als die erfolgreichere Strategie herausgestellt, als gegen die Krankheit zu kämpfen und die Kräfte dabei zu vergeuden. Ständige Anpassungen der eigenen Identität sind notwendig, um mit dem veränderten Körperbild wieder in Einklang zu kommen.

- Die Bedrohung der eigenen Existenz löst viele und heftige Emotionen aus: Was Elisabeth Kübler-Ross bei sterbenden Krebs-Patient*innen beobachtet hat – die Aufeinanderfolge von Nicht-wahrhaben-wollen, Zorn, Verhandeln, Depression und Annahme des Todes – darf nicht als starres Muster verstanden werden. Vielmehr deutet es auf die Heftigkeit und Vielschichtigkeit der Gefühle hin. Emotionen sind überlebenswichtig. Zuviel davon kann aber auch kontraproduktiv sein und blockiert häufig die notwendige Kommunikation. Das ist kein Zeichen mangelnder Kommunikationsfähigkeit, sondern von emotionaler Überrumpelung. Moderation und Begleitung von nicht beteiligten Personen kann die Kommunikation wieder in Fluss bringen. – Ich bin selbst überrascht, dass mir – von einer Ausnahme abgesehen – die Angst vor dem Tod nie als Emotion begegnet ist. Es gibt aber unheimlich viele Ängste vor dem, was im Sterben passieren könnte, vor Schmerzen, Autonomieverlust, Würdeverlust.

- Loslassen braucht Sicherheit: Der Zuruf „Du musst nur loslassen!“ ist als zynisch zu werten, wenn jemand an der Klippe hängt und fürchten muss, ins Unendliche abzustürzen. Dennoch wird dieser Zuruf immer noch als guter Rat missverstanden. Loslassen können wir erst, wenn wir die Sicherheit haben, nicht ins Bodenlose zu fallen oder äußerst schmerzhaft am Boden aufzuprallen. – Ich bin häufig Sterbenden begegnet, die erfolgreich dem Schicksal getrotzt haben und dem Leben noch Tage, Wochen oder Monate abgerungen haben. Angekommen bei sich selbst, ist das oft eine Zeit mit mehr Qualität als in anderen Phasen des Lebens.

- Sterben in Würde bedeutet auch, zu würdigen, was dieses Leben ausmacht: Wenn Menschen (nicht nur am Ende des Lebens) ihre Lebensgeschichte aus ihrer eigenen Perspektive erzählen dürfen, und dem Leben damit SINN verleihen, dann verleiht das ihrem Leben Würde. Durch Zuhören wird gewürdigt was da war und ist – an Gutem wie an Schwierigem, an Erfolgen wie an Misserfolgen, an Vertrautem wie an Befremdlichem. Harvey Max Chochinov hat diesen Vorgang als Würdetherapie bezeichnet. Neben dem Zuhören ist die Niederschrift des Gehörten und die Abstimmung des Niedergeschriebenen mit dem/der Erzähler*in Bestandteil der Würdetherapie.

- Im Angesicht des Todes ist radikale Ehrlichkeit gefordert: eine der angenehmen Erfahrungen im Umgang mit Sterbenden ist, anderen Menschen von Herz zu Herz begegnen zu dürfen. Im Wissen um die begrenzte verbleibende Zeit ist radikale Ehrlichkeit angesagt. Kaum in einer anderen Lebensphase begegnen wir so authentischen Menschen wie in der letzten Lebensphase. Es besteht kein Bedarf mehr für Versteckspiele, für gegenseitiges Betrügen und Selbstbetrug noch für das Streben nach Nutzlosem. Angesichts des Todes stellt sich die Frage, was wirklich wirklich wichtig ist. Es ist die Zeit, ganz viel Ballast abzuwerfen und sich auf den Wesenskern zu konzentrieren. – In Bezug auf Rainer Maria Rilkes Panther-Gedicht, stellt sich die Frage, warum der Panther so fasziniert auf die 1000 Eisenstäbe starrt und sich nicht einmal umdreht. Vielleicht würde er sehen, dass die Eingangstüre offensteht. „Zur Offenheit muss man sich entschließen“ (Elazar Benyoetz), zur Freiheit auch.

- „Was du ererbt von deinen Vätern hast, Erwirb es, um es zu besitzen.“ (J. W. Goethe): Hierbei geht es um die Aneignung der von den Vätern (Vorfahren) erarbeiteten materiellen und immateriellen Werte. Dieses Einlassen auf das geistige und materielle Erbe ist mit Fleiß und Mühe verbunden und kann durchaus Schmerzen verursachen. Ohne das Erfassen des Erbes und der Auseinandersetzung damit, entwickelt man kein Bild für die Zukunft.

— Vor dem Hintergrund einer eher schwierigen Entwicklung unseres Unternehmens, haben mein Vetter und ich uns damit auseinandergesetzt, worin dieses Erbe für uns bestand. Was war der Gegenstand des Erbes, sein Kern? Das Spirituosengeschäft als Stammhaus? Eine bestimmte unternehmerische Haltung? Etwas ganz Anderes?

- Die Zukunft ist ungewiss, das Leben ist Versuch und Irrtum: Der Versuch, vor dem Loslassen, vor der Veränderung und vor der Entscheidung, sich ein neues Zielbild zu schaffen, um erst dann zu handeln, führt in die Irre bzw. ins Erstarren. Da es unmöglich ist, dieses Zielbild mit einer hinreichenden Genauigkeit zu beschreiben, ist die zu starke Beschäftigung damit als eine Erklärung zu sehen, nicht Loslassen zu können.

— Mein Vetter und ich hatten zunächst die Idee, erst den Plan für ein neues Unternehmen zu haben, bevor das Stammgeschäft verkauft wird. Indem wir von dem Entwurf eines „neuen Unternehmens“ Abstand nahmen, haben wir unsere Gedanken für das Loslassen geöffnet. - „Was passiert, wenn nichts passiert?“ – Mit dieser Frage sollte sich Führung beschäftigen. Wird mit der Antwort auf diese Frage ein gewünschter Zustand erreicht, fein. Falls nicht, steht man „vor dem Abgrund“ und der Entscheidung, ob man springen will.

— Wir wussten, dass wir mit unserem Stammhaus (Spirituosen: Hansen Rum, Balle Rum, Nissen Rum, Andresen Rum, Bommerlunder, Linie Aquavit etc.) keine aussichtsreiche Zukunft erlangen würden, weil wir diese nicht selbst gestalten konnten. Das Gesamtunternehmen würde daher früher oder später in eine kritische Lage geraten. Uns wurde klar, dass wir ohne das Spirituosengeschäft zumindest eine Chance auf eine gute Zukunft haben würden. Diese Chance wollten wir ergreifen. - „Führung hat immer mit Unentscheidbarem zu tun.“ – Fragen des Loslassen sind typische untentscheidbare Fragen, sie tauchen auf, wenn die Folgen einer Entscheidung nicht klar, also ungewiss oder unvorhersehbar sind.

— Die Auswirkungen des Verkaufes unseres Spirituosengeschäftes konnten wir in keiner Weise abschätzen oder vorhersehen, wir hatten es also mit einer „unentscheidbaren Frage“ zu tun. Indem wir uns dieses Thema vor Augen geführt haben, ist uns bewusst geworden, dass „weitermachen wie bisher“ ebenfalls eine Entscheidung ist. - „Führung sitzt auf dem Zaun.“ – „Auf dem Zaun zu sitzen“ bedeutet, aus zwei Perspektiven schauen zu können: Einerseits als beteiligte, tief involvierte Person, die mit viel Wissen über die Organisation ausgestattet ist und andererseits gleichzeitig aus der Metaperspektive reflektieren kann. Führung auf dem Zaun macht es möglich, „unentscheidbare Fragen“ zu identifizieren, sie zu übernehmen bzw. zu entscheiden und die Organisation dadurch zu entlasten.

— HGDF ist seit 1984 als eine Dachgesellschaft, eine Holding mit mehreren Tochtergesellschaften mit eigener Geschäftsführung und hohen eigenen Freiheitsgraden, organisiert. Wir sind in keiner Tochtergesellschaft als Geschäftsführer tätig. Diese Organisationsform erleichtert es uns „auf dem Zaun zu sitzen“ und uns mit wesentlichen, unentscheidbaren Fragen zu befassen. - „Freiheit – Angst – Handeln – Befreiung“: „Angst kann man vergleichen mit Schwindel. Der, dessen Auge es widerfährt in eine gähnende Tiefe niederzuschauen, er wird schwindlig. Aber was ist der Grund? Es ist ebenso sehr sein Auge wie der Abgrund; denn falls er nicht herniedergestarrt hätte. Solchermaßen ist die Angst der Schwindel der Freiheit, der aufsteigt, wenn der Geist die Synthese setzen will und die Freiheit nun niederschaut in ihr eigenen Möglichkeit, und sodann die Endlichkeit packt sich daran zu halten. In diesem Schwindel sinkt die Freiheit zusammen. Weiter mag die Psychologie nicht zu kommen und will es auch nicht. Den gleichen Augenblick ist alles verändert, und indem die Freiheit sich wieder aufrichtet, sieht sie, dass sie schuldig ist. Zwischen diesen beiden Augenblicken liegt der Sprung, den keine Wissenschaft erklärt hat oder erklären kann.“ [aus: Sören Kierkegaard, Der Begriff Angst, Kapitel 2, $ 2 (1844)]

Dieser Text ist in gewissem Sinne eine Zusammenfassung des Vorherigen: Freiheit bedeutet unentscheidbare Fragen zu identifizieren und sie entscheiden zu dürfen. Die Freiheit dazu anzunehmen ist ein aktiver Willensakt. Mit der Entscheidung wird Verantwortung für die Konsequenzen übernommen. Da diese in der Regel unkalkulierbar, unvorstellbar und unvorhersehbar sind, entsteht Angst; Angst vor einer Handlung.

— Auch wir schritten am Abgrund, hatten die Tiefe gespürt, hatten bewusst „herniedergeschaut“ und alles ausprobiert, alles versucht. Wir standen vor der Frage, ob wir den Niedergang des Geschäftes als Schicksal annehmen oder die Freiheit zum Sprung, zur Handlung nutzen sollten? 1998 standen wir gewissermaßen im Garten Gethsemane. Wir haben unsere Freiheit genutzt, sind gesprungen und mussten mit den Konsequenzen leben. Als erstes haben wir tiefe Scham empfunden, dass wir das Erbe unsere Vorgänger nicht entwickeln, nicht formen und nicht fortsetzen konnten („…indem die Freiheit sich wieder aufrichtet, sieht sie, dass sie schuldig ist“). Viele haben uns nicht mehr gern willkommen geheißen. Wir hätten „die Seele Flensburgs als Rum-Stadt“ verkauft. Mit dem Verkauf gaben wir die Verantwortung für das Spirituosengeschäft ab. Infolgedessen konnten wir uns mit Fleiß und viel Engagement den verbliebenen Aktivitäten widmen. In diesem Rahmen haben wir eine Befreiung erlebt, d. h. wir konnten wieder an eine Zukunft für unser Unternehmertum glauben und das Unternehmen aktiv entwickeln. – Unsere unternehmerische Haltung war zu uns zurückgekehrt und hat uns die Kraft zur weiteren Entfaltung gegeben. - Gottvertrauen – Spiritualität. In Genesis 12, 2 heißt es: „Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein.“

— Ich begreife Segen als eine mir von Gott zugemessene Kraft, als Fähigkeit, die mir verliehen worden ist, um an der Entwicklung der Schöpfung mitzuarbeiten. In diesem Rahmen glaube ich, unentscheidbare Fragen vor mich hinstellen, reflektieren und mutig entscheiden zu dürfen, um Wege zu finden bzw. zu ermöglichen. Das schließt auch ein, mich zu irren. Hier ist die Kunst, dies anzuerkennen und den Weg zu korrigieren, auch dann, wenn es bedeuten könnte, mein Gesicht vor mir selbst zu verlieren. - Was man wirklich sein Eigen nennt, hat man mindestens einmal losgelassen. Kommt es zu einem zurück, gehört es zum Selbst.

— Unser Stammhaus haben wir verkauft, unser Unternehmertum ist zu uns zurückgekehrt. So konnten und können wir unsere Zukunft befreit gestalten.

Sektor 6: Wie Kirche neu denken – Ansätze und Utopien

Im letzten Schritt wollen wir Kirche ausgehend vom Sendungsauftrag alternativ, radikal neu denken. Es geht nicht um Anpassung oder Reform, sondern um alternative „Geschäftsmodelle“ oder „Betriebssysteme“ – ohne Anspruch auf Wahrheit. Utopien, wie die Botschaft in einer ganz anderen Form von Kirche Präsenz gewinnen kann.

Es geht nicht darum, die Kirche, wie sie ist, weiterzudenken! Es geht um alternative Modelle ohne Anspruch auf Wahrheit, Utopien des ganz anderen.

- Von der Institution zur Vision:

- Ich beginne mit diesem Bild von Scott Erikson. Er schreibt dazu:

- “If you love the form, you have everything to lose. If you love WHAT gives it its form, you’re free to receive whatever It is turning into.” [„Wenn du die Form liebst, kannst du alles verlieren.Wenn du das liebst, was Form gibt, bist du frei, das zu empfangen, was es wird.“]

- Nach dem Auflösen einer bestimmten Kirchengestalt, vielleicht sogar nach dem Auflösen der Institution und Organisation, kann ich mich also endlich (wieder) hinwenden zur Vision! – Was ist aber die Substanz, die unter der äußeren Form liegt?

- In der Schöpfung lässt sich jedenfalls erfahren, dass im Kosmos nicht verloren geht. In den ständigen Prozessen des Wachsens, Vergehens, Neuwerdens… verschwindet nichts, kein einziges Molekül oder Atom.

- Alles bleibt erhalten – aber es formt sich anders und neu! Welche Substanz halten wir also in unseren Händen? Was bleibt zurück und wo geht es hin? Wo und wie formt es sich neu? Wie und woran würde ich es erkennen?

- Lothar Zenetti hat in einem Gedicht („Die neue Hoffnung“) einmal von der Verdunstung des Glaubens gesprochen und beschreibt darin, wie viele dies als Verlust empfinden. Am Ende des Textes bietet er eine andere Perspektive an: wo der Glaube verdunstet – liegt er in der Luft. In dieser Spur könnte ich sagen: Wo Kirche „verdunstet“, sich transformiert, sich in ihrer Gestalt auflöst … – da ist sie nicht verschwunden, sondern sie wird neu/anders möglich. Vielleicht ist Auflösung daher sogar eine Möglichkeit der Lösung vieler Probleme.

- Kreative Minderheit sein – keine Angst vor akzeptierter Schwäche:

- Meine Perspektive auf das Thema der „Auflösung“ ist eine Minderheitenperspektive – und das spielt eine Rolle: Ich lebe als Katholik in Hamburg, das bedeutet: Im Erzbistum Hamburg sind wir nur zw. 3 bis 9 % Katholik:innen (Insgesamt sind wir inzwischen unter 50% Christ:innen). Im Blick auf „Auflösung“ von Kirche lässt mich meine Diaspora-Perspektive da zunächst gelassen bleiben. Ich kann nüchtern auf diese Zahlen schauen, weil wir Katholik:innen hier im Norden nie mehr waren. Ich muss also keine Energie aufwenden für das Beklagen eines Schwunds, ich muss keinen Statusverlust bedauern und habe diesbezüglich keine Kränkungen: Wir waren hier nie wer. Wir waren nie wichtig, im Sinne einer normgebenden Größe!

- Meine andere Perspektive ist die eines schwulen Mannes. Das ist natürlich eine andere Minderheitenerfahrung als bei meiner „Diaspora-Perspektive“ (aber die Kombi aus schwul und katholisch ist auch eine besondere).

- Von einer „kreativen Minderheit“ spricht Eberhard Tiefensee. Wenn ich lerne meine (scheinbar) schwache Position zu akzeptieren, dann kann ich gestalterisch mit ihr umgehen und aus ihr heraus gestaltend agieren.

- Was ich vor allem in und durch meine schwule/queere Sozialisierung und meinen Aktivismus gelernt habe: gehe kreativ und selbstbewusst mit Zuschreibungen um! Und: Man kann auch als Minderheit Diskurse prägen und gestalten – weit über die eigene Community hinaus.

- Für viele sind wir Christ*innen und Katholik*innen „fremde Sonderlinge“. Das macht aber nichts! Wenn wir unser „Fremdsein“ so gestalten, dass wir in Kontakt bleiben und ansprechbar sind. Weil wir anders sind, sind wir interessant! Denn Beziehung kann überhaupt erst da entstehen, wo Verschiedenheit und Unterschiedlichkeit ist: Kontakt entstehen an Grenzen!

- Dafür müssen wir aber aus unseren engen (Kirchen)grenzen herauskommen – wenn wir nur „unter uns“ bleiben, offenbaren wir unsere kirchliche „Blasenschwäche“.

- Menschen – Beziehungen – Praktiken:

- Was ich als Diaspora-Christ erlebe: Für „die anderen“ sind wir als Christ*innen dann interessant, wenn wir als Menschen erkennbar und in unserem Tun sichtbar werden. Mehr als kircheninterne Diskurse, interessieren sie sich für Menschen, Beziehungen und ihre Praktiken.

- Aus meiner Sicht ist es darum ein Teil des Problems, dass hier im Kreis jetzt vier „Kirchenmenschen“ sitzen, die etwas sagen zu „Wie Kirche neu denken – Ansätze und Utopien“. – Ich bin als Supervisor und Berater geprägt durch das Psychodrama. Im Psychodrama achten wir besonders auf die Rollen, in denen Menschen mit anderen in Beziehung treten. Es gibt dabei eine Grundregel: eine Rolle wird immer nur im Zusammenspiel mit anderen aktiviert und meine Rolle kann ich mir nicht selbst beschreiben oder gestalten, denn sie existiert nicht losgelöst von den anderen! Angewendet auf die Grundfrage unseres Sektors bedeutet das: Wer wir zukünftig sein können oder sollten, können wir uns nicht selbst sagen. Wir können es aber im „Zusammenspiel“ mit anderen finden, entwickeln, entwerfen…

- Dabei kommt es m.E. wesentlich auf Haltungen an. Besonders hervorheben möchte ich den Aspekt des Freigebens und Verschenkens: Das sind „Reich-Gottes-Haltungen“.

- Wir können grundsätzlich davon ausgehen, dass „bei den anderen“ – also „in der Fremde“ mindestens so viel vom Reich Gottes zu entdecken ist, wie bei uns selbst. Dann sind aber Gedankengänge, die sich an einer innen-außen Logik von Kirche orientieren ohnehin überflüssig. Darum gehört zu meiner Utopie, dass wir mehr in eine Open-Source Haltung und Denkweise kommen und den Quellcode des Evangeliums für andere/ für alle verfügbar machen (bzw. das Evangelium „verschenken“, sozusagen mit einer „creative commoms license“. Das Evangelium – die Botschaft vom guten Leben – gehört uns nicht! Wir können es entdecken an allen Ecken und Enden in dieser Welt.

- Abschließende Fragen:

- Ich denke an den Beginn unseres Kongresses und den Filmausschnitt von Alexis Sorbas: Was die beiden Männer direkt nach dem Zusammenbruch der Seilbahn – nach der Auflösung machen ist tanzen! Sie erstarren nicht angesichts des Zusammenbruchs, sondern nehmen ihre Erfahrung und ihre Emotionen mit in die Bewegung. Was brauchen wir, um nach der Auflösung von Kirche ins Tanzen zu kommen?

- Und ich denke an die Installation von Marina Abramović: Wie wäre es, wenn wir so präsent wären, dass Menschen sich zu uns an den Tisch setzen und wir hören zu, ohne gleich mit Erzählungen von Gott um die Ecke zu kommen… Was brauchen wir, um andere an unseren Tisch zu „locken“?

1. Forschungszusammenhänge

- Risse in der Kirchendecke, Holzdeck verlegt für Hebebühnen, neuer Raumeindruck

- Verbunden-sein mit dem Stadtteil: Kooperation mit Verein von Stadtplanungsstudierenden „Stadtlücken e.V.“ unter benachbarter Paulinenbrücke

- Projektsommer 2017: Wir haben eine Kirche, haben sie eine Idee? St. Maria ist auch eine Stadtlücke … ?!

- Mehrdimensionale Raumnutzung: Tangoabend, Sonntagsgottesdienste / Erstkommunion, Tagung zur lokalen Stadtplanung, Barber Angels schneiden obdachlosen Menschen die Haare in der Kirche …

- „Pastorales Kuratieren“ mit zwei Kriterien: sich zum Ort der Kirche in Beziehung setzen / es darf nichts kosten – Gratuität!

- zap-Innovationspreis 2021 / zugleich immer gefährdet, kirchenrechtlich illegal, konservativ angefeindet …

- Diözese Rottenburg-Stuttgart: Vom „Projekt Gemeinde“ zum Projekt „Kirche an vielen Orten“ – Leitbild Netzwerk vieler Orte

- Auswerten lokaler Pastoralberichte? Tiefenbohrung ethnographischer Begleitung über ein Jahr: wie entstehen die Berichte eigentlich?

- Wo zeigt sich Kirche als Netzwerk? Raus aus dem Pfarrbüro: Flanierende Netzwerk-Interviews. Spaziergang durch den Stadtteil mit der Frage: Wo ereignet sich Kirche, so ereignet sich das Evangelium?

- Abenteuerspielplatz, Asylunterkunft, Wegkreuze mit Schüler:innen, „Zum Beten geh ich in den Wald“ …

- Perspektive: Nicht mehr, wie halten wir unsere Gemeinde am Laufen, sondern: Wo ereignet sich das, wofür Kirche Sakrament (Zeichen und Werkzeug) sein will?

- Seelsorgekonzept der Stiftung St. Franziskus (Heiligenbronn) untersuchen: Stabstelle Seelsorge als christliche Unternehmensentwicklung und Mitarbeitende als Seelsorgende?

- Leitfrage: Wo ereignen sich in den Einrichtungen der Stiftung St. Franziskus seelsorgliche Qualitäten?

- Erfahrungen und implizite Seelsorgeverständnisse von Pflegedienstleitungen, KiTa-Gruppenleitungen, Fachkräften in integrativen Einrichtungen

- Bei religiöser und weltanschaulicher Vielfalt hohe Sensibilität auf der Handlungsebene (Geheimnis jedes individuellen Menschen achten) und dynamische Zustimmung zu Zielen und Grundwerten des Caritas-Trägers.

2. Kirche als Netzwerk von un/sichtbaren Ereignissen des Evangeliums im Dazwischen

1. Aus dem (menschlichen wie planetaren) Verbunden-Sein heraus leben

Verbunden-Sein nicht als Communio oder Intensiv-Vergemeinschaftung unter Gleichen – mehr als Netzwerk von risikoreichen Sorgebeziehungen (Care-Diskurs), auch zu nicht-menschlichen Wesen, Tieren, Pflanzen (Ökologie- und Klima-Diskurs)

2. Aus der törichten Schwäche Gottes heraus leben

Gott und Glaubensbezüge weniger als „höchstes Wesen“ oder als letztes Ziel von (Heils)Geschichte, sondern als Reich-Gottes-Ereignisse, als Gastfreundschaft, Solidarität, Verbunden-Sein auch bei Unterschieden, Hoffnung auf Gott im je Kommenden (John Caputo, Michel de Certeau)

3. Aus dem Handeln in Situationen heraus leben und (theologisch) denken

Abschied vom Prinzipiellen im Glauben: „Die Wahrheit ist konkret“ (D. Sölle), Situativem und Ereignishaften auch theologisch (und kirchlich) trauen, Dauerhaftigkeit als Basiskriterium einklammern …

3. Was tun? (im Kontext kath. Kirche)

Vom Missbrauch her: Kath. Klerikalismus verlernen (Undoing), statt co-klerikal Toxisches retten.

Von Praktiken her: (Semi)professionell vom Evangelium her kuratieren, statt dominant (was eigentlich: Gott? Religion? Kirche?) Identitäten produzieren.

Von OE-Perspektive her: Hybride Strategie aus „brauchbarer Illegalität“ vor Ort (Luhmann) und beharrlicher Arbeit an einer Verfassungsreform katholischer (Welt-)Kirche.

- Die In-between-zone (das alte Land hinter mir bröckelt, das neue hat noch keine klare Konturen) wird eher der Regelzustand werden. Manche gehen schon davon aus, dass das VUCA-Akronym die Dynamik nicht mehr abbilden kann. Aber in dieser Situation sind wir ja alle zusammen. Es ist also (nicht nur) kirchlicherseits Zeit für neue Allianzen und Netzwerke, ggf. auch auf Zeit.

- Auf der Suche nach einem neuen Betriebssystem ist die Verlockung groß, in 0en und 1en zu denken. Eine große Zukunftskompetenz scheint es jedoch zu sein, ständig mit Gegensätzlichkeiten umzugehen und sie produktiv ins Verhältnis zu setzen. Ein paar dieser Gegensatzpaare aus der Entstehungszeit der Villa Gründergeist sind:

- eine robuste Vision als Leitstern entwickeln die dann auf der Reise aber genug Luft zum Atmen (und abbiegen lässt)

- Sich Zeit nehmen, Entscheidungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Dann aber auch springen.

- Eine gute Mischung aus Heim- und Auswärtsspiel finden. Wann sind wir gute Gastge-ber:innen? Wann sind wir aber auch zu Gast im eigenen Haus?

- Um mit diesen Gegensätzlichkeiten, die meiner These nach eher zu als abnehmen, gut umgehen zu können, sollten wir uns in Haltungen einüben, die wir vor allem aus dem agilen Arbeiten kennen: reflektierte Risikobereitschaft, Mut zum Experiment, eine Kultur des Wissen Teilens (das bringt dann eine gute Fehlerkultur automatisch mit)… Und wir sollten es jetzt tun, solange noch (pastorales) Wagniskapital da ist.

Interviews mit den Protagonist:innen aus Sektor 1

Der Auftakt in den Kongress erfolgte bereits im Vorfeld: Um zu einem guten und differenzierten Verständnis der Ausgangslage zu kommen haben wir die Protagonist:innen des ersten Themen-Sektors – Was sich zeigt – Kontextanalyse – zum Interview gebeten. Sie verdeutlichen die Dimension und Dynamik der Herausforderung, in der die Kirchen stehen und bilden damit den Hintergrund für den weiteren Diskurs beim Kongress selbst.